Das Königshaus am Schachen ist kein Jagdhaus – König Ludwig II. von Bayern verabscheute die Jagd – und es ist auch kein Schloss, eher eine bürgerliche Villa. Dennoch hat es von beidem etwas. Durch seine wunderbare Lage in den Bergen ist es recht schwer erreichbar und belohnt gleichzeitig mit einem herrlichen Ausblick in die Landschaft und fantastischen Einblicken. Der Schachen liegt in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, das Königshaus gehört zur Verwaltung von Schloss Linderhof.

Das Königshaus am Schachen ist kein Jagdhaus – König Ludwig II. von Bayern verabscheute die Jagd – und es ist auch kein Schloss, eher eine bürgerliche Villa. Dennoch hat es von beidem etwas. Durch seine wunderbare Lage in den Bergen ist es recht schwer erreichbar und belohnt gleichzeitig mit einem herrlichen Ausblick in die Landschaft und fantastischen Einblicken. Der Schachen liegt in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, das Königshaus gehört zur Verwaltung von Schloss Linderhof.

Wer Antworten zum Königshaus in der Literatur sucht, der wird in zahlreichen Reisebegleitern und „Führern“ fündig. Meist ist das Königshaus im Zusammenhang mit Schloss Linderhof zu finden. Nun hat die Bayerische Schlösserverwaltung in diesem Jahr einen neuen „Amtlichen Führer“, bearbeitet von Dr. Uwe Gerd Schatz, herausgegeben, das wir hier vorstellen möchten.

Stil und Heimat

Oft wird der Stil des braunen Hauses unter der Wetterwand für bayerisch oder schweizerisch gehalten. Dabei ist das Haus ganz klar im Äußeren an der Kunstrichtung des Bosporus orientiert. Der Orient in den Alpen. Die Ornamente in der Fassung und die Giebelstirnseite „haben nichts mit heimischer Bautradition zu tun. Sie sind Vorbildern aus der osmanischen Holzarchitektur entnommen“ (Seite 14). So verwundert es schon etwas, wenn der für die Schlösser zuständige bayerische Staatsminister, Dr. Markus Söder, im Begleittext von einem „Sinnbild unserer Heimat“ und der „Schönheit und Geschichte Bayerns“ schreibt. Wir widmen uns lieber dem Inhalt des „Führers“ und dem Königshaus selbst.

Das Jagdhaus

Schon im Herbst 1869 hat der 24 Jahre alte König Ludwig II. seine Bauabsichten geäußert und einen Reitweg anlegen lassen. Offiziell hieß es lange Zeit Jagdhaus, aber es fanden dort natürlich keine Jagden statt. Überhaupt fanden zu seiner Regierungszeit keine Hofjagden statt. Sie wurden erst unter Prinzregent Luitpold wieder eingeführt, der mit seinen Gesellen später auch auf dem Schachen hauste (Wolfgang S. Madl: „Die Allerhöchste Jagd in Oberammergau unter König und Prinzregent“, Winzer 2005).

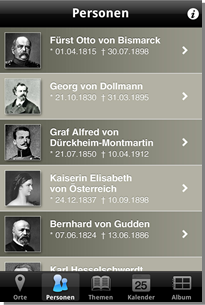

Mit dem Bau wurde der 39jährige Architekt Georg von Dollmann beauftragt. Das Haus wurde zunächst mit einem modernen Grundriss in traditioneller Holzbauweise im Stil großbürgerlicher Villen gebaut und war schon im Herbst 1870 fertig gestellt. Man kann den ursprünglichen Bau noch im Erdgeschoss des heutigen Gebäudes erkennen: ein erdgeschossiger Ständerbau mit Satteldach und niedrigem Obergeschoss.

Ganz typisch für Ludwig war, dass er schon bald Änderungen vornehmen ließ. Wichtig war ihm, dass das „Türkische Zimmer“ im Obergeschoss „gegenwärtig keinem solchen ähnlich sähe“. So wurde quasi quer über dem Erdgeschoss ein Saal errichtet, der auf einer Balkensubkonstruktion errichtet war. Ludwig hatte sich Fotografien von den Häusern der griechischen Priester auf den Prinzeninseln vor Istanbul und dem Palast Selims III. besorgen lassen und war auch sonst in der zeitgenössischen Literatur, in Reiseberichten und Bildern fündig geworden.

Der Umbau wurde bis August 1872 fertig gestellt und in dem Zustand sieht man das Haus noch heute. So hat Ludwig das Haus jedes Jahr besucht, „mindestens e inmal im Jahr zur Zeit seines Geburtstages am 25. August, meistens noch ein zweites Mal im September, manchmal sogar noch im Oktober“.

inmal im Jahr zur Zeit seines Geburtstages am 25. August, meistens noch ein zweites Mal im September, manchmal sogar noch im Oktober“.

In dem Büchlein sieht man die Grundrisse und Aufrisse auf den Seiten 10 bis 13 sehr schön gegenübergestellt. Allein die beiden Seitenbalkone über den freien Dächern des ehemaligen Hauses existieren heute nicht mehr; ein Foto von 1886 findet sich aber auf Seite 14.

Engagiert wurden für den Bau und die Einrichtung ausschließlich einheimische Firmen und Künstler; so zum Beispiel Maurer, Zimmermänner und Schreiner, Maler und Anstreicher, Schlosser, Glaser, Bildhauer und Vergolder – damit ist dann doch wieder etwas „Heimat“ eingebunden.

Ein Rundgang

… durch das Erdgeschoss: Die Wohnräume

Ab Seite 25 beginnt dann der eigentliche Rundgang, zunächst durch die Wohnräume im Erdgeschoss. Hier sind alle Räume mit Zirbelholz vertäfelt. Die Wandvertäfelungen, Öfen und Möbel sind sämtlich sehr einfach gehalten, entsprechen dem beabsichtigten bürgerlichen Einrichtungsstil. Es sind heute leider nicht mehr viele persönliche Gegenstände Ludwigs vorzufinden.

Die vier Supraporten-Gemälde im Salon (Wohnzimmer) gehören aber noch dazu. Die auf den Seiten 26 und 27 abgebildeten Gemälde sind insofern sehr spannend, als dass sie helfen, den Menschen Ludwig besser zu verstehen.

Zwei Bilder zeigen Landschaften (Indien und Kaschmir), die das eigentlich gewünschte Umfeld darstellten. Er ließ sich damals auch zusammensetzbare Ausschnitte von verschiedenen Bühnenhintergründen anfertigen, um diese mit auf den Schachen nehmen zu können. Diese beiden verbliebenen Bilder sind Verkleinerungen der Bilder, die im Ostteil des inzwischen abgerissenen Wintergartens auf der Münchener Residenz abwechselnd verwendet wurden.

Ebenfalls nicht mehr vorhanden ist der auf dem dritten Bild dargestellte „Linderhof“, der ja mehrfach umgebaut wurde. Das vierte Bild zeigt einen Blick auf Schloss Hohenschwangau, von der unbebauten Stelle aus, an der heute Schloss Neuschwanstein steht. Diese vier Bilder haben also große Bedeutung für Ludwig gehabt.

Auch das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer sind sehr schlicht in weiß und blau gehalten, von den Vorhängen, der Bettwäsche, bis hin zum Waschgeschirr. Im Schlafzimmer ist das einzige farbige Fenster im Erdgeschoss zu finden. Im so genannten Fremdenzimmer finden sich noch Bilder aus dem „Ring des Nibelungen“.

Auch das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer sind sehr schlicht in weiß und blau gehalten, von den Vorhängen, der Bettwäsche, bis hin zum Waschgeschirr. Im Schlafzimmer ist das einzige farbige Fenster im Erdgeschoss zu finden. Im so genannten Fremdenzimmer finden sich noch Bilder aus dem „Ring des Nibelungen“.

… zum Obergeschoss: Der Türkische Saal

Ins Obergeschoss führt eine wirklich sehr enge hölzerne Wendeltreppe. Man schlüpft förmlich in den Vorraum zu einer anderen Welt.

Dieser Vorraum ist durch riesige Vorhänge von dem eigentlichen Saal getrennt; ähnlich einem Bühnen-Vorhang im Theater gibt er das eigentliche Bild frei.

Der ganze Saal erschlägt den Beschauer mit den Farben Gold, Blau und Rot: in der Einrichtung, von den Wänden und durch die farbigen Fenster. Der Saal schafft einen fantastischen, im wahrsten Sinne entzückenden Eindruck, der durch die Ausstattung verstärkt wird. Der Raum ist in der mit weichen Sitzbänken umgebenen Mitte mit Kandelabern, Fächern aus Pfauen- und Straußenfedern, Weihrauchsäulen und einem Brunnen ausgestattet.

Auch wenn dieser heute wie tot wirkt, sollte einem bewusst werden, wie es erst gewirkt haben muss, wenn alles in Betrieb ist: die Kerzen leuchten, der Weihrauch und die orientalischen Düfte erfüllen den Raum. Dazu kommen der Duft von Mokka und Tee sowie das Plätschern des frischen Wassers aus der Raummitte. Die Lakaien waren in orientalische Kostüme gehüllt. Vorbild ist der entsprechende Raum im Palast von Eyüp/Istanbul.

Exkurse

Zwei Abstecher ergänzen die Kapitel. Auf den Seiten 16 bis 19 wird, farblich unterscheidbar, Ludwig Thoma aus seinen „Erinnerungen“ von 1919 zitiert, dessen Vater seit 1865 Oberförster in der Vorderriß war. Den Schilderungen ähnlich dürfte die Ausfahrt zum Schachen abgelaufen sein. Abgebildet ist neben Ludwig ein Bergwagen, wie der des Prinzregenten Luitpold von Bayern.

Zwei Abstecher ergänzen die Kapitel. Auf den Seiten 16 bis 19 wird, farblich unterscheidbar, Ludwig Thoma aus seinen „Erinnerungen“ von 1919 zitiert, dessen Vater seit 1865 Oberförster in der Vorderriß war. Den Schilderungen ähnlich dürfte die Ausfahrt zum Schachen abgelaufen sein. Abgebildet ist neben Ludwig ein Bergwagen, wie der des Prinzregenten Luitpold von Bayern.

Der zweite Exkurs sind „Schilderungen Felix Dahns zu dessen Besuch bei König Ludwig II. im Königshaus auf dem Schachen im August 1873“ (Seiten 38-41). Allerdings enthalten diese Schilderungen nur einen Satz, der sich mit dem Schachen selbst beschäftigt. Überhaupt ist der Würzburger Professor für Rechtswissenschaften ein eher schlecht gewählter Zeuge. Hier hätte man andere Augenzeugen, wie zum Beispiel Luise von Kobell heranziehen können. Sie ergänzt ihre Schilderungen – neben den „duftenden Räucherpfannen“ – noch um die als Moslems verkleidete Dienerschaft und den Tabak. Gerade das macht ja die von Ludwig gewünschte mehrdimensionale virtuelle Realität aus.

„König Ludwig II. und die östliche Welt“

Das abschließende Kapitel versucht, die „Einflüsse und Vorbilder“ zu schildern, die Ludwig beeinflusst haben. So waren die Ursprünge durchaus in der Mode des 19. Jahrhunderts und damit ein Teil des Eklektizismus, also die dem Historismus typische Vermischung verschiedener Stile. Ludwig II. reiste bekanntermaßen selten, vor allem nicht in den Orient. Seine Kenntnisse erwarb er sich durch historische Literatur, Kataloge, Berichte über zeitgenössische Bauten, Ausstellungen und Opern- und Theateraufführungen, die sich mit dem Thema beschäftigten. Hier wird ganz deutlich – und man kann es eigentlich nicht oft genug erwähnen –, dass Ludwig „keine Ausnahme“ unter seinen Zeitgenossen (die es sich leisten konnten) war: „er war nur konsequenter und unbedingter“ (Seite 47).

Weitere seiner orientalischen 3D-Szenerien waren:

- der bereits erwähnte Wintergarten auf der Münchener Residenz, mit einem Maurischen Kiosk, einer indischen Fischerhütte und einem indischen Königszelt

- das arabisch-maurische Kiosk im Park von Schloss Berg

- das maurische Kiosk im Park von Linderhof

- das marokkanische Haus in der Nähe von Linderhof

Im gleichen Stil geplant waren:

- ein maurischer Saal im Palas von Neuschwanstein

- ein byzantinischer Palast

- ein chinesischer Sommerpalast

Die Schlussfolgerung, „diese monumentalen östlichen Bauprojekte (seien) weitere Beschwörungen eines absoluten Herrschertums“ können jedoch nur einen Teil des Gesamtanspruchs gewesen sein – ging es Ludwig doch viel mehr um das Eintauchen in die Kultur, in die Szenerie Richard Löwenherz‘, Kundrys und des Grals.

Den Abschluss des Büchleins bilden eine Chronik und eine Literaturauswahl.

Zusammenfassung

Das Büchlein bietet auf 64 Seiten zahlreiche Bilder. Die Texte ähneln doch weitgehend der vorherigen Ausgabe des Begleitheftes, das ebenfalls als „amtlicher Führer“ von Gerhard Hojer und Elmar D. Schmid 1994/98 erschienen sind, das außer den zahlreichen Abbildungen zwei sehr schöne ausklappbare großformatige Bilder enthält.

Empfehlungen

So sollte man sich – neben dem aktuellen „Führer“ – unbedingt auch noch „Das Schachenschloss“ hinzuziehen. Das Büchlein, das laut passendem Untertitel „eine phantastische Verbindung von Kunst und Natur“ vorstellt, zeigt herrliche Bilder von der Natur, den Bergen und der Umgebung. Neben den ausführlichen Texten zu den Räumen und der Ausstattung findet sich hier auch der oben erwähnte Text von Luise Kobell. Den Abschluss bildet eine sehr schöne dreiteilige Karte mit verschiedenen Wanderwegen zum Königshaus.

Dem Thema „Der Orient König Ludwigs II. von Bayern“ ist eine Ausgabe der Kunstzeitschrift „du“ von Dezember 1981 gewidmet, die Unmengen von Hintergrundinformationen bietet.

Bezugsmöglichkeiten

Der „amtliche Führer“ ist über die Schlösserverwaltung in deutscher (ISBN 978-3-941637-35-1) und englischer (ISBN 978-3-941637-36-8) Sprache im Buchhandel sowie in den Museumsläden und in der Online-Buchhandlung der Bayerischen Schlösserverwaltung www.bsv-shop.bayern.de erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 4,50 EUR (zzgl. Porto und Verpackung). Ein Flyer bietet eine Übersicht mit Informationen, Öffnungszeiten, Verkehrsanbindungen und Gastronomie; er kann hier heruntergeladen werden.

„Das Schachenschloss“ ist nur im Direktvertrieb im Linderbichl Verlag, Oberammergau (C.Mise@t-online.de) für 6,45 EUR erhältlich.

Internet

Weitere Informationen sind im Antiquariat und im Internet zu finden:

www.garmisch-partenkirchen-info.de

(c) Michael Fuchs

Berlin, Juli 2015

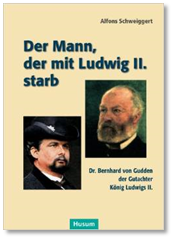

Der Mann, der mit Ludwig II. starb

Der Mann, der mit Ludwig II. starb